賀田金三郎研究所とは

台湾の近代化に貢献した人物 賀田金三郎

1857年11月2日(安政4年9月16日)、長門国萩(現在の山口県萩市)の札差商家に生まれる。漢学を学び、やがて家業を継ぐ。

1885年(明治18年)、東京に移り、藤田伝三郎の藤田組(藤田財閥)に入社する。その後、大倉喜八郎の大倉組(大倉財閥)に移り、同社広島支店長を経て、1895年(明治28年)に日清戦争が終結すると、同社台湾総支配人に就任する。

1897年(明治30年)には、台湾で会社を設立した。賀田は、台湾の日本統治後まもなく台湾に渡り、先住民族の奇襲やマラリアなどの危険をも顧みず、一民間人でありながら政府が果たせなかった開発に果敢に挑み、数々の功績をあげた日本人です。

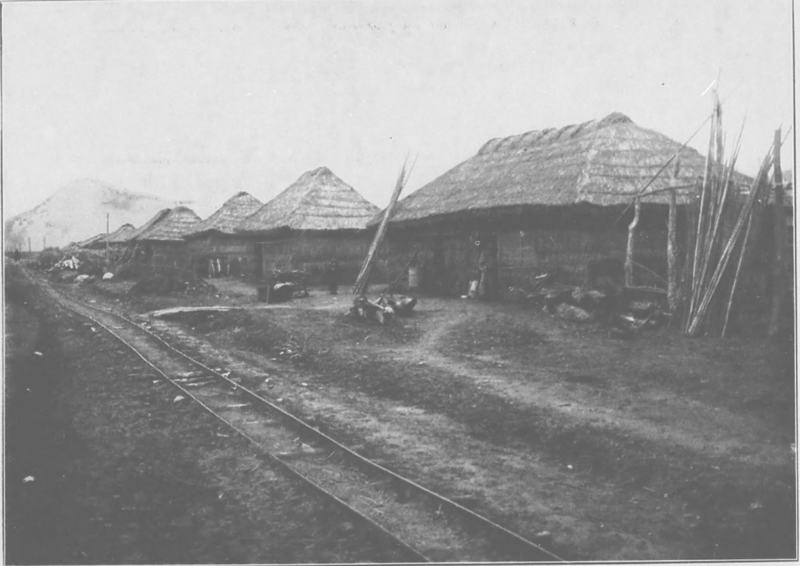

彼は、台湾総督府や他の民間企業が躊躇するような台湾東部において開墾、煙草の栽培をはじめ、製脳、製糖、軽便鉄道、運輸、移民など幅広く事業を行いました。このうち製脳事業は、当時台湾の重要産業として栄え、また製糖工場を作り、日本内地に供給した。製糖は、台湾シュガーの名でブランドとして世界に輸出された重要産品ともなりました。

さらに、台湾人が経営する新高銀行設立に関して孤軍奮闘し、多くの台湾人から信頼を寄せられることになることになりました。

賀田の言葉に「台湾での事業で得られた利益は、台湾に投資する」というのがあるが、彼は、数多くの公共団体への寄付、道教寺院建立の援助、さらに自然災害における被災者の救援と、その言葉通り台湾に還元したのです。

東台湾における就学率は台湾全土の平均である約54%を上回る、約75%といわれ、特に先住民族の就学率がことのほか高かった。「里蕃政策によるものである」とも言われるが、この教育の普及にも賀田は大きく関わっていたことも忘れてはならない。

直接彼の働きとはいえないが、戦前初めて台湾から甲子園に出場して話題となり、準優勝までした「嘉義農林野球部」のメンバーの多くは元々、1923年に、当時の花蓮港庁長がアミ族の優れた運動神経に着目し、スポーツ振興のために結成したアミ族野球チーム「少年能高野球団」の出身者だったことは知られていません。

このスポーツ振興に力を入れたのも賀田であったと言われています。台湾の中でもさらに見放されていた東台湾を開拓した賀田は、地元住民の雇用・教育・衛生・インフラと数多く手掛け、1922年に64歳でこの世を去りました。

彼の功績は、賀田村、賀田駅(現志学駅)の地名を残し、また賀田山の名は現在の地図にも記されています。

1897年(明治30年)には、台湾で会社を設立した。賀田は、台湾の日本統治後まもなく台湾に渡り、先住民族の奇襲やマラリアなどの危険をも顧みず、一民間人でありながら政府が果たせなかった開発に果敢に挑み、数々の功績をあげた日本人です。

彼は、台湾総督府や他の民間企業が躊躇するような台湾東部において開墾、煙草の栽培をはじめ、製脳、製糖、軽便鉄道、運輸、移民など幅広く事業を行いました。このうち製脳事業は、当時台湾の重要産業として栄え、また製糖工場を作り、日本内地に供給した。製糖は、台湾シュガーの名でブランドとして世界に輸出された重要産品ともなりました。

さらに、台湾人が経営する新高銀行設立に関して孤軍奮闘し、多くの台湾人から信頼を寄せられることになることになりました。

賀田の言葉に「台湾での事業で得られた利益は、台湾に投資する」というのがあるが、彼は、数多くの公共団体への寄付、道教寺院建立の援助、さらに自然災害における被災者の救援と、その言葉通り台湾に還元したのです。

東台湾における就学率は台湾全土の平均である約54%を上回る、約75%といわれ、特に先住民族の就学率がことのほか高かった。「里蕃政策によるものである」とも言われるが、この教育の普及にも賀田は大きく関わっていたことも忘れてはならない。

直接彼の働きとはいえないが、戦前初めて台湾から甲子園に出場して話題となり、準優勝までした「嘉義農林野球部」のメンバーの多くは元々、1923年に、当時の花蓮港庁長がアミ族の優れた運動神経に着目し、スポーツ振興のために結成したアミ族野球チーム「少年能高野球団」の出身者だったことは知られていません。

このスポーツ振興に力を入れたのも賀田であったと言われています。台湾の中でもさらに見放されていた東台湾を開拓した賀田は、地元住民の雇用・教育・衛生・インフラと数多く手掛け、1922年に64歳でこの世を去りました。

彼の功績は、賀田村、賀田駅(現志学駅)の地名を残し、また賀田山の名は現在の地図にも記されています。

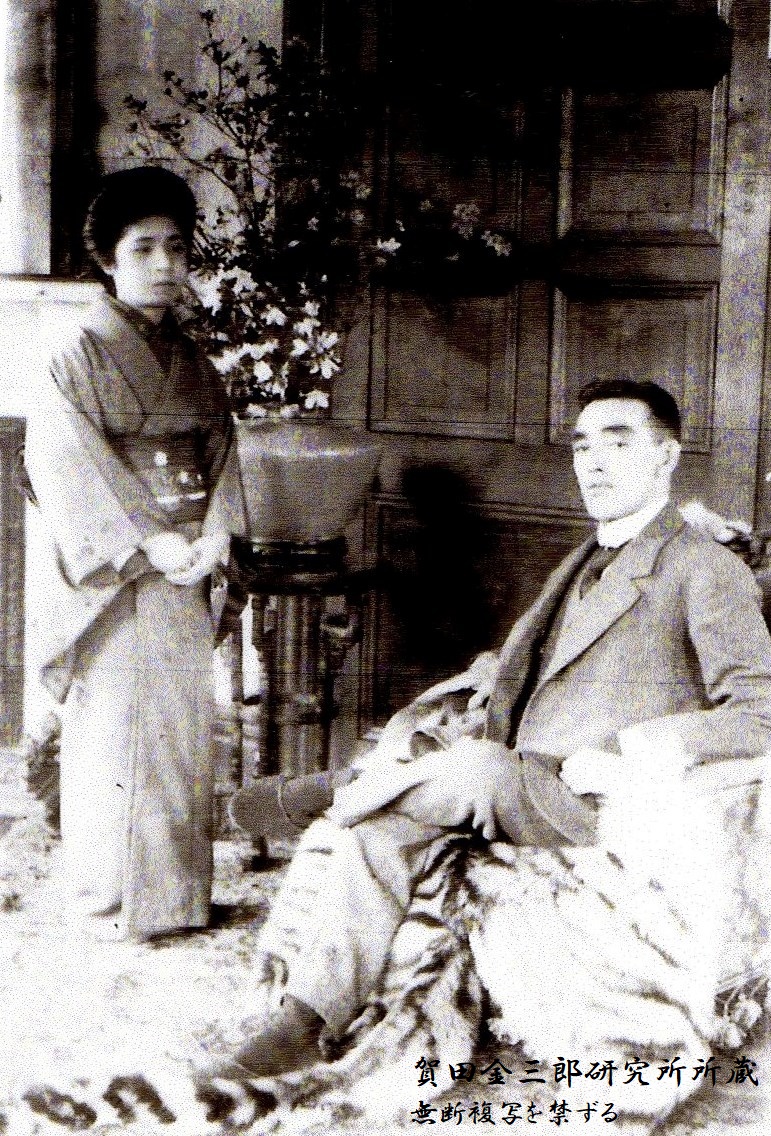

賀田金三郎と妻の道子

賀田金三郎研究所では、賀田金三郎の数々の偉業を研究し、後世に伝承していく事を大きな目的として、2008年11月2日に台湾花蓮縣花蓮市に設立されました。

約15年間、現地調査を重ね、2022年4月に研究成果をまとめるために、日本・山口県に事務所を一時的に移転。

また同時に、日本統治時代の花蓮の歴史についても研究、調査を行っています。現地を訪れ、当時のことを知る歴史の生き証人の方々とお会いしインタビューを重ねています。